建窯では中国陶磁で人気の高い天目茶碗を焼いていた窯として有名で曜変天目や油滴天目などの国宝などもここから産まれました。

中国の点茶ブームと共に隆盛した建窯はどのような窯だったのでしょうか?

当美術館収蔵のおすすめの汝窯の陶磁器と併せて歴史や特徴を解説させていだだきます。

ページの最後に当美術館収蔵のおすすめの建窯の陶磁器や購入方法も紹介させていだだきます。

建窯(けんよう)とは

中国の南方にあった宋時代の名窯の一つで、福建省建陽県水吉鎮の付近にあったとされ、喫茶の流行と共に発達しました。

現在の福建省の北部の閩北にその遺跡はございます。

建窯では一度に10万個以上の大量の焼成を行っており、大規模な窯跡あり、大量の天目茶碗の破片が見つかっております。

建窯では日用品が多くつくられており、その中でも天目茶碗は日本でも有名です。

建窯の禾目天目

国宝とされる曜変天目や油滴天目、他にも禾目天目などの天目茶碗が作られていました。

日本では天目茶碗と呼ばれますが、中国においては建窯で焼かれた盞(茶碗)という意味で建盞(けんさん)と呼ばれ、多くの古美術研究家から注目されています。

建窯の歴史や場所

建窯は元々は現在の福建省の北部、閩北と呼ばれる地区にあります。

詳しくは建陽市東北端にある水吉鎮の後井村(こうせいそ)と地中村(ちちゅうそん)の一体です。

建窯という名前は建州の窯という意味であり、唐から存在していたと考えれますが、建窯として一躍有名になるのは宋代に天目茶碗を焼くようになってからです。

また、五代には鷓胡斑茶碗が名高いとされていたともあることから、建窯の始原は五代であるという説もございます。

福建省の建窯の近くでは茶の生産が有名であったことから、宋代に茶が流行となりました。

宋代では飲茶自体が流行となり、それ自体が芸術的なものとして捉えれていきます。

特に茶の美しさなどを競い合う「闘茶」という独自の文化が発展していきます。

闘茶とは読んで字の如く、お茶で様々なこと闘う遊戯でした。

闘茶の茶の色は白位ほど良いとされており、その茶の色を引き立てる黒釉の建盞の人気が高まり発展をしてきます。

闘茶の白い色が生える黒釉

建窯の特徴

建窯ではさまざまな形状の陶磁器が作られましたが、とりたてて有名なのは茶碗です。

建窯の茶碗は鉄分の多い黒褐色の粘り気のある胎土を使用し、釉薬も鉄分が多く含まれた天目釉(鉄釉)と呼ばれる漆黒の釉薬を厚くかけて焼成します。

鉄分を含んだ黒い土

釉薬が厚いことから高台脇の施釉線に釉薬が溜まります。

天目の釉溜まり

茶碗の形状は束口碗と呼ばれるスッポン型のものが多く、高台から緩やかに腹部に向かい広がり、上辺で立ち気味になる口縁部で一段段差がある、そのような形状をしています。

口径は12〜13cm、高さは6〜7.5cm、高台径は3.8〜4.5cm程度が一般的です。

建窯の釉薬の模様

鉄釉の真っ黒い茶碗が基本ではございますが、釉薬が焼成時に結晶が分離するなどの現象(窯変現象)により様々な釉調のものが生み出されるようになります。

それらは釉調の変化により、曜変天目(ようへんてんもく)、油滴天目(ゆてきてんもく)、禾目天目(のぎめてんもく)などと名付けられ、注目されるようになりました。

代表的な禾目模様

これらの茶碗は鎌倉・室町時代のにも茶器として最高の名宝とされていました。

それぞれの天目の模様の違いは下記の記事がおすすめです。

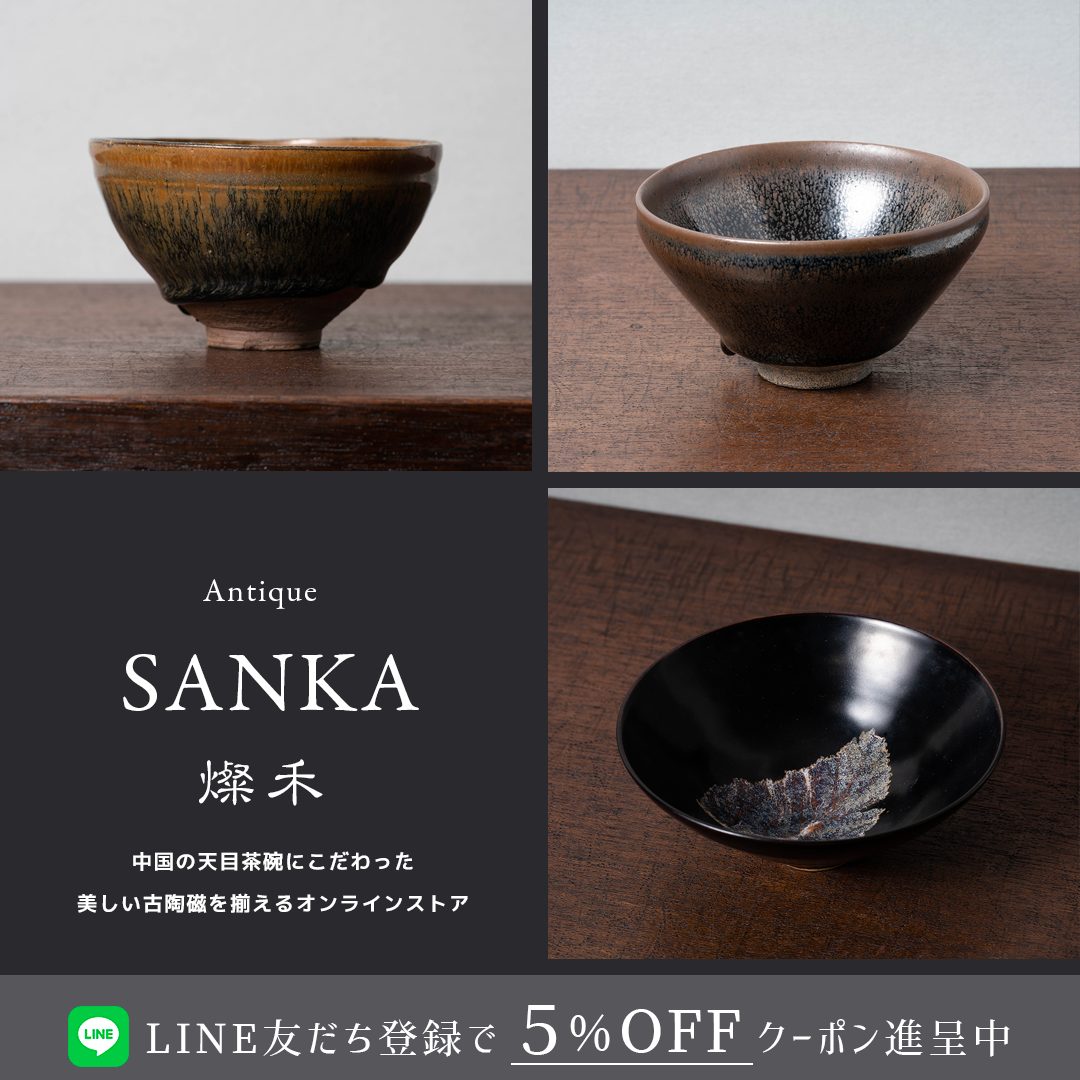

当館おすすめの建窯の陶磁器

建窯では沢山の種類の陶磁器が焼かれていましたが、その中でも中心であった茶碗をご紹介いたします。

禾目天目(兎毫盞)

焼成をする際に釉薬中の結晶が流下し、黒釉の中に細い線条の模様ができています。

縦に流れている模様と色味がお茶に合うため、闘茶において人気が高かったと考えられます。

↓この陶磁器の詳細はこちら↓

油滴天目

模様が水に垂らした油にような油滴紋のようなことからそのように呼ばれています。

模様が水に垂らした油にような油滴紋のようなことからそのように呼ばれています。

銀星盞とも呼ばれるものもあるように、油滴は輝いて見えます。

↓この陶磁器の詳細はこちら↓

蓼冷汁天目(緑天目)

釉薬が透けて素地が見えることや釉薬の窯変現象で緑色に見える天目のことを指します。

釉薬が透けて素地が見えることや釉薬の窯変現象で緑色に見える天目のことを指します。

釉薬が垂れており、釉薬の厚みの違いによる模様ができておりとても美しいです。

↓この陶磁器の詳細はこちら↓

灰被天目

釉薬が二度施釉されているものを灰被天目と言います。

釉薬が二度施釉されているものを灰被天目と言います。

施釉線の釉溜りが美しく、しっとりとした質感が魅力的な天目です。

↓この陶磁器の詳細はこちら↓

当美術館では建窯の陶磁器ををオンラインで展示しております。建窯を代表する禾目天目、油滴天目はもちろん珍しい緑天目など様々です。そして、幻とされる毫変盞が観れるのは当美術館だけです。是非コレクションをご覧ください。

建窯の天目茶碗の購入や入手方法

建窯の天目茶碗は室町から安土桃山時代に日本に多く入ってきており、国宝や重要文化財になっていることからコレクターに大変人気が高い品です。

骨董店はその人気を知っているため天目茶碗の取り扱いは多くしており、骨董市などでも見かけることができます。

しかし、天目茶碗はその人気もあってか、常に中国で模倣品が作られており、清朝だけでなく近代から現代でも作られており、南宋建窯でないものが多く市場に存在しています。

特に古いものに拘らないのであれば現代の作家が作品として作った天目茶碗もおすすめです。

1〜2万円で販売されているものは窯が建窯でないものや時代がとても新しいものである可能性がございます。

南宋建窯のものを欲しいのであれば、器の形と釉薬のカセ(劣化具合)、そして特に高台と土の作りを見分ける必要がございます。

南宋建窯の本物であった場合には、質があまり高くないもので5万円程度からで質が良いものですと10万円を超えてきます。

天目茶碗は模様の柄により価値が上がるので模様のほとんど出ていない黒釉のものは比較的安く、禾目天目、油滴天目の順に価格が上がります。

近年は中国が日本に渡ってしまった天目茶碗を買い戻したい傾向もあり人気と価格が上昇しており、日本における良品の数が減少しておりますので、早めにお探しください。

当サイトの骨董店でも天目茶碗の取り扱いをしておりますが、南宋のもので販売できる品質のものはとても少量です。

売り切れたら仕入れることが難しいですので、天目茶碗をお探しの方は是非ご覧ください。

コメント